OUR ART IN

OUR TIME

OUR ART IN

OUR TIME

10

2024

STORY - VOICE

Mar. 08, 2022

文化を確定するプロセスが、

次世代のアートシーンを導き出す

美術評論家・キュレーター 南條史生

writer:Hiroyuki Funayose

photographer:Mika Hashimoto

(クレジットがあるものを除く)

editor:Naomi Kakiuchi

南條史生/FUMIO NANJO

1949年東京生まれ。72年慶應義塾大学経済学部、77年文学部哲学科美学美術史学専攻卒業。国際交流基金を経て、2002年より森美術館副館長、06年11月より同館館長。19年末で退任。現在は同館特別顧問。これまでヴェネチア・ビエンナーレ(1997)日本館コミッショナーをはじめ、台北ビエンナーレ(1998)コミッショナー、ターナー賞審査委員、シドニー・ビエンナーレ(2000)国際選考委員、横浜トリエンナーレ2001アーティスティック・ディレクター、サンパウロ・ビエンナーレ(2002)東京部門キュレーター、ヴェネチア・ビエンナーレ(2005)金獅子賞国別展示審査員、シンガポールビエンナーレ(2006 / 2008)アーティスティック・ディレクター等を歴任。2007年外務大臣表彰受賞、2015年フランス「芸術文化勲章オフィシエ」受章。著書に『疾走するアジア』(美術年鑑社、2010年)、『アートを生きる』(角川書店、2012年)など。

日本の現代美術シーンを語る上で、南條史生さんの名前を外すわけにはいかない。1980年代から国内外のギャラリーや芸術祭でキュレーションなどに携わり、2002年からは森美術館の副館長、そして2006年から2019年まで館長を務めた南條さんは、日本に「現代美術」という言葉が根付いていない時代から、その魅力や素晴らしさを発信し続けてきた。

そんな南條さんが代表を務めるN&A(エヌ・アンド・エー株式会社)は昨年、さまざまな側面からアートを学ぶためのラーニング事業「Art SEED(アートシード)」を立ち上げた。なぜ、今日本のアート界に教育が必要なのか? 目まぐるしく変化する世界のアートシーンや日本のアート視点を伺ううちに、その理由が少しずつ見えてきた。

Christie’s is proud to offer “Everydays – The First 5000 Days” by @beeple as the first purely digital work of art ever offered by a major auction house. Bidding will be open from Feb 25-Mar 11.

Learn more here https://t.co/srx95HCE0o | NFT issued in partnership w/ @makersplaceco pic.twitter.com/zymq2DSjy7

— Christie’s (@ChristiesInc) February 16, 2021

昨年、あるアートが約75億円(約6935万ドル)で落札された。デジタルアーティスト・Beepleによる、5000枚のデジタル画像をコラージュした『Everydays – The First 5000 Days』だ。これは仮想通貨に用いられるブロックチェーン技術を活用するNFT(非代替性トークン)に基づいたデジタルアート作品で、NFTとしては史上最高額となった。それは、アート界の新しいジャンルが確固たる地位を確立するような瞬間だった。

デジタル時代の新しいアートジャンルとも言えるNFTの出現について、南條さんは「これらの作品は大きく分類するとポップアートの一部」と表現した。

「現代美術の中でどれが一般大衆にいちばん受け入れられているかと考えると、1960年代から現れたウォーホルやリヒテンシュタインであり、そのカテゴリーは美術史的文脈においてポップアートだと呼ばれている。しかし少し目を転じてみると、ストリートカルチャー系のアートやNFTで制作されるゲームやイラスト的アニメ系のイラスト的アートも、ある種のポップアートの流れを汲んだ作品だと思うんです」

先日、アートのオークションサイト「SBIオークション」のラインナップを見ていたら、その3分の2以上は“ポップアート系”と呼ぶことのできる作品であり、その変化に驚いたと言う。

「とはいえ、そのもの自体がポップアートとして認知されているわけではないものがほとんど。例えばアーティストのKYNE(キネ)やTIDE(タイド)もイラストのようにとられている。こうしたアーティストはしばしば独学で絵を描き始めたり、美大を出ているわけではなかったりする場合も多く、「好きで絵を描いていたら、みんなが買ってくれました」という、一見するとアートとも言わないようなものがものすごく増えてきました。そうやって知らないうちにポップアート系の作品が市場に流入しはじめ、一方で昔のタイプのアートの出品が減ってきています」

「これはアートですか?」。最近はそういった意見を求められることが増え、その場合は「どちらかと言えばそれらはアートに入れた方がいい」と伝えている。

「ゴッホの絵は彼が生きている間はまるで売れなかったけれど、今それらは100億円を超えている。つまり作者の没後に価値を見いだされてマーケットが追いついたわけです。しかし反対にバスキアは、ウォーホルが連れてきたアーティストで、はじめはストリートカルチャー的な落書きをしているだけのアーティストと思われていたけど、今では彼の作品がアートとして高額で売れている。そうなると世界中がいいものだと思うんですね。それでバスキアが歴史化されてしまう。そうやってマーケットが引っ張っていく価値もあると思います」

バスキアと同様の現象として、バンクシーも忘れてはいけない。当初はストリートアートのひとつでしかなかった彼の作品は、今や世界中が注目するムーブメントとなり、作品は高値で売買されている。世論やマスコミの力も後押しし、マーケットが彼の価値を引っ張っている。

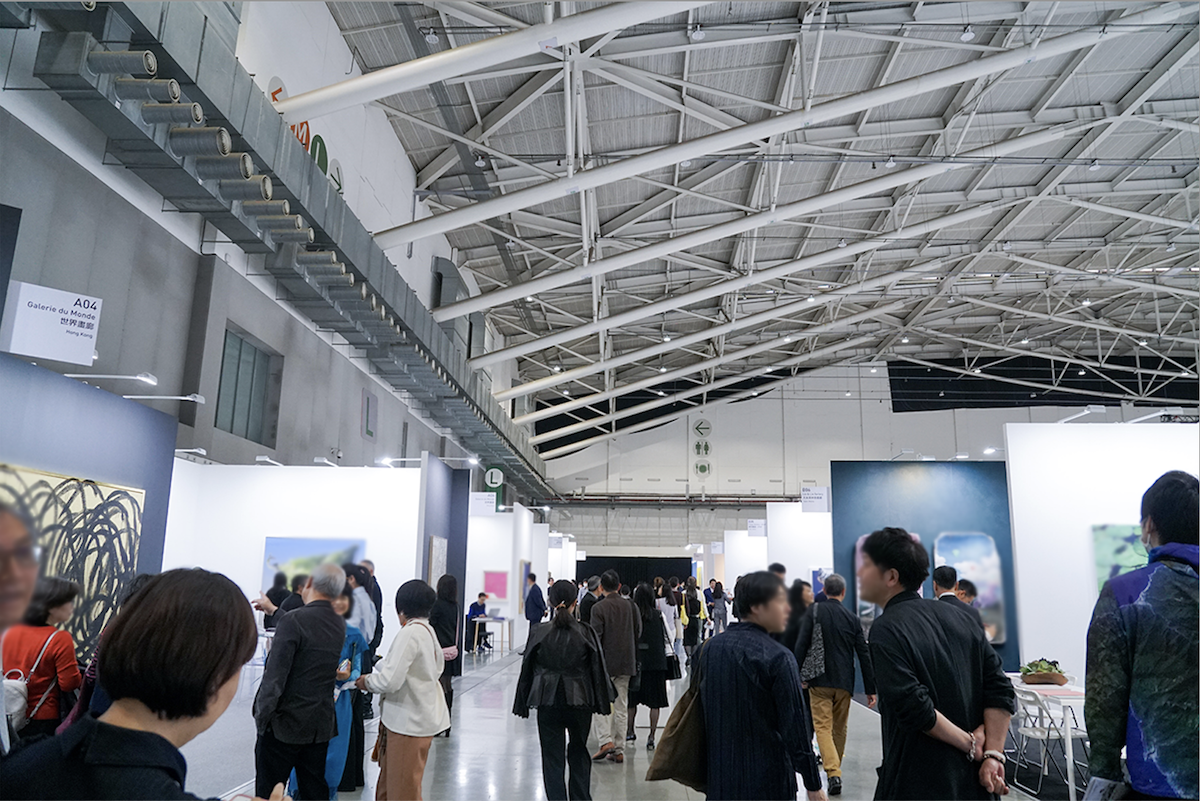

2020年1月に開催された台湾のアートフェア「Taipei Dangdai」の様子。photo by Naomi Kakiuchi

「急激に出てきたNFTやストリートカルチャー系の作品も、バスキアやバンクシーと同様にマーケットが先行して買い漁られている。買い手は『その中のひとつがひょっとするとアートとして生き残るかもしれない』とか『それらが歴史的にアートとして認知される日がやってくるかもしれない』と考えているんです。今やKYNEの作品は数千万円の値段になっているのだから、アート業界では、これまでと全く違う展開が起こりつつある」

南條さんは「今は一時のような『この時代の最先端アートはアヴァンギャルドだ』みたいに一直線に進んでいく歴史感ではなくなってしまった」と話す。ジャンルが枝葉のように広がり、現在のアート業界のマーケットは「既存の美術業界」、「アニメ・ゲーム・ストリートカルチャー系」、「NFT系」、「コマーシャル系」と4領域に分けることができるという。

「特徴的なのは、領域ごとに分断が起こり、他マーケットはほとんど知らない状況に陥っていることです。BeepleのNFTの作品が話題になったとしても、全国の美術館にいるキュレーターの半分以上はそのニュースを知らないと思うし、KYNEとかTIDEだって知らないかもしれない。反対にNFT系の人たちは既存の美術業界を知らない、というか知りたくないんですね。『俺たちは新しいアートを喜んで買っているんだ』って自負があるから。そうやって領域が完全に分断されていて、そこになかなか橋がかからない。だけどNFTをはじめ新しい方法論やスタイルの出現はアートの可能性を広げるにはとても良いことなので、私自身はこれらの領域を繋いだら面白いことが起こるかもしれないと密かに思っています」

ロンドンにある現代アートの国立美術館 Tate Modernでは、鑑賞する子供たちの姿が多く見られる。 photo by Naomi Kakiuchi(2018年撮影)

加速度的に広がりを見せる世界の現代美術シーン。その流れに戸惑い「このアートの意味がわからない」と感じる人も少なくないのではないか。南條さんにそういったアートの楽しみ方を伺うと、「そもそも海外では作品を目の前にして『わからない』とは言わない」と、海外と日本における根本的な視点の違いを挙げた。

「例えばヨーロッパでは子どものときから現代美術に接する環境があるので、『わかる・わからない』ではなく『好き・嫌い』で考える学生がほとんど。しかし日本の学生は『この作品の意味がわからない』と言ってしまう。これは教育が大きく関係していて、日本の受験勉強的な発想でいけば、『どこかに答えがあるはずだ』と思ってしまうんです。でもアートの場合は答えがない」

「現代美術はわからないけど、印象派ならわかる」。そう答える人もいるが、それは幻想に過ぎないと指摘する。

「単にキャンバスに描かれた主題がわかるという意味で『わかる』と言ってしまう人が多いけど、実はそれでは何も理解していません。『この絵のこういうスタイルはここから影響を受けている』など作品の背景を理解して初めて作品が『わかる』と言えると思います。日本では『わかる』と『わからない』って言葉を簡単に使っているけど、それ自体が間違っているような気がします。むしろそれより好きか嫌いかを問う方がいいのではないか」

学生から「この作品はいろんな見方があると言うけど、どれが正しいか?」と質問を受ける場合、南條さんは「正しいかどうかの問題じゃない。君がどう思うのかが大切だ。君の意見を言え」と伝える。いくつもの事例を教えたとしても、そのどれが正しいのではなく、自分の考え方を導き出す。それがアートだと。

「昔、NHKで政治哲学者のマイケル・サンデル教授による『ハーバード白熱教室』って番組がありましたよね。そこでは『正義とは何か?』をテーマに長時間の講義をやってもサンデル教授は答えを最後まで学生に言わないんです。学生たちと対話を繰り広げて、それでおしまい。つまりクリティカルに考えることを教えているわけ。それがアートの基板としては非常に重要だと思います。けれど日本ではそういう教育を受けてきた学生がほとんどいないから、その学生が先生になっても、批評的に議論する教育ができない。議論できる人がたくさんいるときに初めて民主主義が成立するわけだし、それが民主主義の基板でもあるから、そう考えると今の日本の民主主義はかなり危うい状態だと思います」

単に答えを導き出す教育。そのしわ寄せが、アートの捉え方にも偏りを生んでしまう。その環境下において「これからのアート業界を担う若者に期待するものは?」と質問すると、南條さんは「ちゃんと勉強をしてほしい」と笑った。「知識は武器になるから」と付け加えて。

「例えば、キュレーターは作品の理解はもちろん、そこに宿るビジュアル的なインパクトを考えられることも重要になります。頭だけで考えてしまうと『これはSDGs系の作品だから展示に加えよう』みたいに理屈で選んでしまうけれど、一方で『これはこの空間に並べるのに値する作品か?』という視点も必要になる。ゴミで作った作品だけどそこに美しさを感じて『これはいい』と自分で思えるかどうか。そういうセンスも問われる。だからキュレーターは理屈で理解することと、ビジュアル的な完成度を判断することの両方が必要になるわけです。結局、その両方を鍛えるにはたくさんの作品を観ることが重要なんです」

「多くの作品に触れるためには、旅をしなくてはいけない」。南條さんはそう言葉を続け、「できれば海外に身を置いて視野を広げてほしい」と言う。「アジアもヨーロッパもアメリカも行って、日本に戻ると日本のものがひ弱に見えることもある」と。

「だからといってアートだけを見てまわるだけではダメ。新聞も読む必要があるし、古典を知る必要もある。もちろんアートの知識を得る必要もある。その総合的な経験が視野を広げ、深い知識や考え方をもたらしてくれる。そういう意味では、アートの仕事は歳を重ねるほど、その果実が大きくなる側面が相当にあると思います」

そして、「美術史学者は人生の大半を鉄路の上で過ごす」という19世紀の美術史学者の言葉を紹介した。

「例えばヨーロッパには修道院の彫刻を調べている美術史学者が居ますが、その人たちはヨーロッパ中に広がる教会の彫刻を見てまわっている。つまりほとんどの時間は線路の上、つまり鉄道に乗って旅をしているわけです。あらゆる彫刻を見た人間は知識や視点の集積ができて、判断力が生まれる。現代美術はそこまでいかないとしても、やっぱりいろんなものを見ていくと視覚的なボキャブラリーがどういうものかが理解できるのだと思います」

できれば若者たちと一緒に海外の展覧会に行き、そこでさまざまな議論を交わしたいが、今はコロナ禍で難しい。南條さんは無念さを口にしつつ、未来のアート文化を切り開く若者を育てるために昨年スタートしたラーニング事業について語りはじめた。

Art SEED(アートシード)ロゴ

昨年10月にN&Aはアートをさまざまな側面から学び、議論する複数のラーニング事業を開始すると発表した。この事業は、未来へ向けて新しいアートの芽が生まれ、育つことを期待して「Art SEED(アートシード)」と名付けられた。

南條さんは、「美術業界で培ってきた経験を若い世代に伝えたい」という思いが年々強まったこと、そして日本の文化が忘れ去られていく現状に危機感を持ったことがこの事業を始めるきっかけだと話す。

「文化は“確定させていくプロセス”が大事だと思っています。しかし日本では文化らしきものが生まれたとしても歴史的に定着せず、作家の名前も知らないうちに消えていく。そういうことを何度も見てきたので、日本でもある程度は文化を定着させていくことが必要だと思いました。そのひとつのステップとして教育の場、つまりラーニングが重要じゃないかと考えたわけです」

アメリカの場合、1990年代には、1960年代に台頭したポップアートやミニマリズム、コンセプチュアリズムなどの作家の大規模な回顧展を実施し、世界に向けて「これはアメリカの作家だ」と発信することで文化を歴史化してきた。しかし日本の美術館ではそういった歴史化する視点や活動が弱いと南條さんは指摘した。

日本のアートや文化を確立させ、歴史化していく。そのビジョンを描きながら「Art SEED」は5つの柱で構成された講座を開設した。

ひとつは若手キュレーターの発掘と育成を目的とした「ネクスト・キュレーターズ・コンペティション 2021」(エイベックス・ビジネス・ディベロップメント株式会社、D/C/F/Aと共に開催)。これは現代美術の発展を担う若手キュレーターの発掘と育成を目的としたコンペティションで、受賞者は中目黒のアートスペース「N&Aアートサイト」での展覧会開催をはじめ、多様な側面からキュレーター育成のサポートが受けられる。

第一回のコンペティションは約20件の応募があり、その中から板橋令子さん、島影圭佑さん、宮坂直樹さんの3人が受賞。取材時にはこの企画の第一弾となる板橋令子さんによる展覧会「Mother nature -アートに観る、女性や自然と文化の相互作用-」が開催されていた。

板橋令子さんがキュレーション担当した展覧会「Mother nature -アートに観る、女性や自然と文化の相互作用-」の展示風景 photo by Aya Kawachi

他にも「Art SEED」は、多様なアートプロジェクトを科学的かつ論理的なプロジェクトマネジメントの手法を使って実現できる人材を育成する「アート&プロジェクトマネジメント講座」や、コロナの収束後に増加が期待されるハイエンドトラベラーに対応するガイドを主な対象に今必要なアートの基礎知識やハイエンドトラベラーの接し方についてレクチャーする「アートガイド講座」、ゲストを招きアートをめぐる多様な議論を紹介する「アートトーク」や今日ますます注目されるビジネスにおけるアートシンキングの必要性を説く「企業向けアート講座」も行われる。

「世界に目を向けると、教育プログラムをはじめとするラーニング事業が非常に重要なカテゴリーになっているんです。アメリカでは美術館が展覧会をやるときにラーニングのプログラムを提案しないとスポンサーがつかないと言われているくらい。ラーニングと言ってもさまざまなタイプのコンテンツがあるけれど、その中でもまずは専門性に特化した講座を立ち上げました」

南條さんはこのラーニング事業をどれも実験的なものと表現しながら、「今後はさらにその要素を広げたい」と語る。その具体的な構想のひとつに「アーティストのためのプレゼン講座」がある。

「日本の教育形態において、アーティストは自分の作品をどう説明するかという技術をほとんど教えられていません。やはりアーティストといえども、仕事をするひとりの社会人として、ギャラリストやコレクターにプレゼンをして自身の作品の魅力を評価してもらわなくてはいけない。でも、みんなそのきっかけづくりが下手なんです。よくあるのは、欲張っていろんなスタイルを見せ過ぎてしまうこと。そうすると受け手は『この作家はまだ実験中なのかな』と思ってしまい、『本当にやりたいことが決まったらまた来てね』と言われてしまう。そうじゃなく、スタイルを絞って『これが私のやりたいことです』とプレゼンすることが重要なんですね。それはある種の技術だから、そういったことをきちんと教えられる講座を作りたいと考えているところです」

以前のインタビュー(美術手帖ウェブより)で南條さんは「人間が生きていくという現実の前で、アートがつねに重要というわけではない」と話している。最後に「では、アートとは一体どのようなものなのか?」と質問をすると、「広く捉えるとクリエイティブな脳の活動だ」と答えた。

「アートは脳にとって非常にクリエイティブな刺激があるもの。その意味では常に人間に必要とされるものだと思います。例えば体を動かすという側面を見ると、みんなスポーツをやりたがるでしょ? それは身体の能力を使ってみたいから。脳も同様に、普段は仕事で使っている脳をもっとクリエイティブに使ってみたいと思うわけです。先ほど言いましたが、アートは視覚的なボキャブラリーだから、それを読み解き言語化して人と議論することが脳に対するいい知的スポーツになる。だからコロナ禍でずっと家に引きこもっているとしたら、体を使うのと同じようにアートで脳を使うのは人間にとって良い方法だと思うんですね。とはいえ、人間はあらゆることをやりながら生きているから、アートだけが全てではない。でも、生きていく上でアートという選択肢は重要だと思います」